工法一覧

当社の補修・補強工法は橋梁・トンネルなどを対象に多分野におよび、広範囲な補修・補強技術を有しています。

ここでは、ホーク独自の工法を中心に補修・補強工法をいくつかご紹介します。

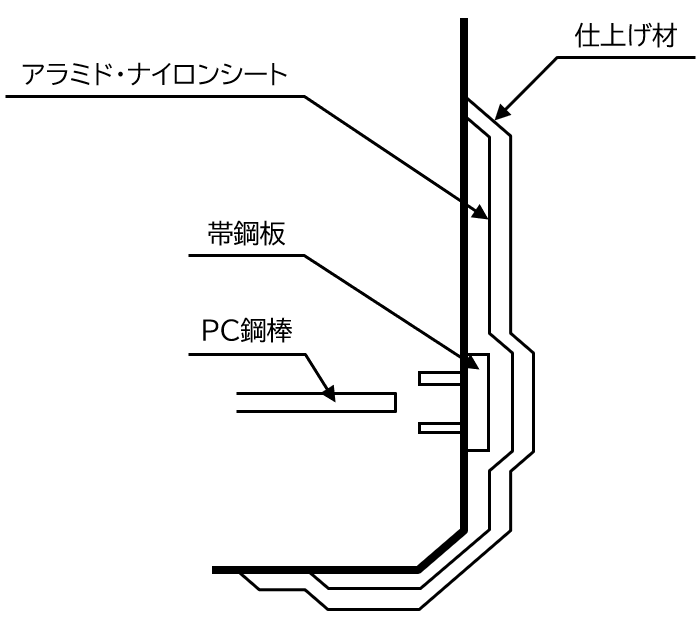

自社工法1

繊維シート接着工法

PCP工法/PCSP工法

工法概要

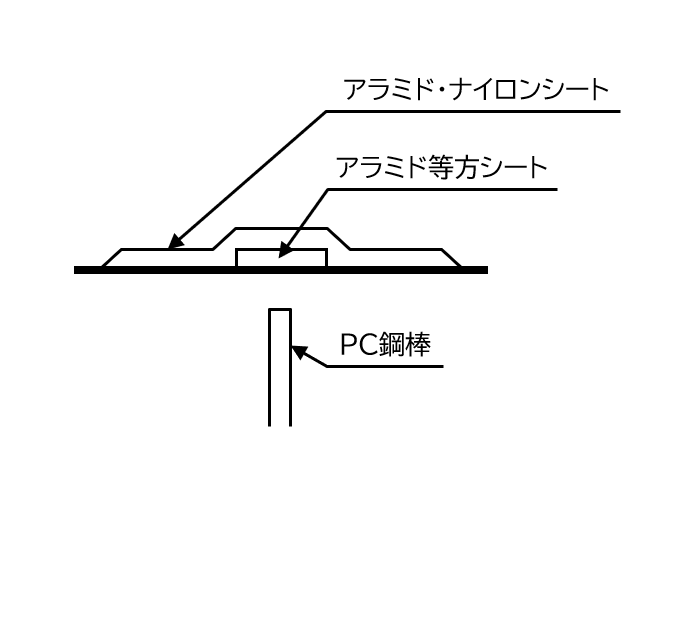

PC橋梁上部工のPC鋼材の腐食破断による突出を防止するために、アラミドとナイロンの複合繊維シートを帯鋼板(アラミド等方シート)と併用して横桁端部および床版上面部に接着剤で貼り付ける補強工法です。

開発の背景

近年、PC橋梁上部工の横締め鋼材または鉛直締め鋼材の腐食破断によってPC鋼棒が突出し、そのエネルギーで定着部のコンクリートが欠落する事故が発生しました。これらの事故を防止するために開発されたのが繊維シート接着工法です。

特徴

- 高靭性のアラミド・ナイロン繊維シートと帯鋼板を併用することにより、PC鋼棒の突出エネルギーを吸収し、突出防止と共にコンクリート片はく落を防止します。

- 万一、PC鋼棒の突出が生じた場合でも、外観を目視または赤外線照射機でコンクリートの変状を確認できます。

- 作業は繊維シート、帯鋼板を樹脂で接着するだけなので、施工が容易です。

- 手作業だけで施工が可能で、重機等を必要としません。

- シート状であるため、構造物の複雑形状にも柔軟な対応が可能で、また容易に現場で加工・切断ができます。

- 軽量のため、上部工および下部工への重量的負担がありません。

適用

横桁端部

(略称:PCP工法)

横締め鋼材にPC鋼棒を用いたPC橋梁上部工

(横桁端部)

床版上面部

(略称:PCSP工法)

鉛直締め鋼材にPC鋼棒を用いたPC橋梁上部工

(床版上面部)

繊維シート接着工法に関する一切の書類は、工法の性格上、情報の漏洩等のないよう取り扱いに十分ご留意ください。

施工手順

- 帯鋼板取付工

躯体コンクリート(帯鋼板取付箇所全面)及び帯鋼板にプライマーを塗布します。

帯鋼板仮止め用のアンカー削孔をします。

エポキシパテを均一に塗布し、アンカーを打ち込みながら帯鋼板を所定の位置に取り付けます。 - 繊維シート貼付工

繊維シート貼付箇所にプライマーを塗布します。

躯体に繊維シート接着剤を塗布し、繊維シートを貼付け、樹脂を含浸させ脱泡します。

脱泡完了後、繊維シート接着剤を繊維シート面に再度塗布します。

2層以上の繊維シートを積層する場合は、上記作業を繰り返します。 - 端部シール工

繊維シート端部をエポキシパテにて処理し、繊維シート端部からの浸水、はがれを防止します。 - 仕上げ塗装工

表面保護、防火、意匠などの観点から必要に応じた仕上げ塗装を行います。

施工写真

帯鋼板取付工(横桁端部)

繊維シート貼付工(横桁端部)

繊維シート貼付工(床版上面部)

自社工法2

ピンニング・ドライ工法

<工法:旧NETIS番号 KK-020043-VR>

※NETISホームページでの掲載は2017.4.20で終了

工法概要

炭素繊維等の繊維シートを貼り付けたコンクリートに削孔し、ドライロックピンを打ち込み、キャッピングすることにより、コンクリート中の不必要な水分を排出して、加えて繊維シートを物理的に固定する補助・補強工法です。

開発の背景

従来の繊維シート工法においては、繊維シート背面の水分・浸透水・水蒸気によるふくれや剥離現象がありました。また、コンクリートと繊維シートを樹脂の化学的接着力のみで複合させていることに対する不安がありました。これらの問題点を解決すべく考えられたのがピンニング・ドライ工法です。

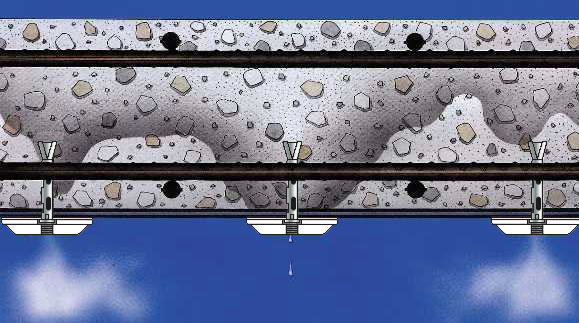

繊維シートを貼った鉄道・道路の

高架橋の床版下面補強と水抜き

繊維シートを貼ったトンネル覆工の補強と水抜き

特徴

- 脱気効果

- コンクリートは内部と外気の湿度差により水分を排出・吸収(呼吸)しています。

- ドライロックピンの有孔部よりコンクリート内部の水蒸気や水分が抜けて、繊維シート及び塗装のふくれや剥離現象を防止します。

- アンカー効果

- 繊維シート等をコンクリートに物理的に固定し、アンカー効果を発揮します。

ドライロックピン

横材質はステンレス製(SUS304)のため、錆びる心配はありません。

他工法との相違

①簡易水抜きパイプ工法

簡易水抜きパイプ工法ではパイプ先端の開口部からしか水蒸気および水滴が抜けませんが、ピンニング・ドライ工法ではドライロックピンの周面有孔部から抜けるので、脱気効果がより効率的です。

②繊維シートに隙間を設けて貼り付ける工法

コンクリート内部の水分や遊離石灰が繊維シート端部に直接触れるため、繊維シートが劣化しやすい構造です。

施工手順

- マーキング工

ピンの位置を決定します。 - 穿孔工・孔内清掃

規定の深さに孔を開けます。4~6本/㎡を基準とします。

その後手動または電動のエアーポンプで切り粉を除去します。 - アンカー工

ドライロックピンを孔に挿入し、専用打ち込み棒でピンを所定の位置まで打ち込みます。 - キャッピング

エポキシ樹脂を塗布したキャップをピンのネジ部で回転させて締め付け、繊維シートに固着させます。

※エポキシ樹脂は、繊維シート工で使用する不陸修正材などとします。

施工写真

マーキング工

穿孔工・孔内清掃

アンカー工

キャッピング(接着剤塗布)

キャッピング(取付状況)

設置完了(排水確認)

関連資料:ダウンロード

自社工法3

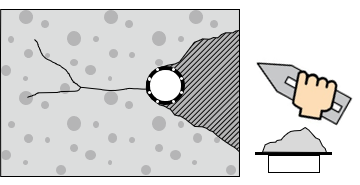

ひび割れ注入工法

(ピトン・ハーケン工法)

工法概要

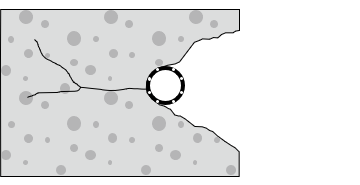

注射器型の注入器を用いて低圧・低速・自動で注入することにより、非常に低粘度のエポキシ樹脂の毛細管現象を利用して、0.2mm以下の微細なひび割れに対しても注入が可能な樹脂注入工法です。

開発の背景

高圧注入工法はひび割れの補修方法として古くから使用されており、グリースポンプと呼ぶ手動の注入器具や、足踏み注入器、電動式注入器が使用されています。しかし、高圧注入工法は注入圧力が高いとひび割れを押し広げてしまうことや、注入量を十分にチェックできないという問題点がありました。

特徴

- 低粘度樹脂の低圧・低速・自動連続注入により均一な施工が可能です。

- 超低粘度樹脂の使用で、従来不可能とされていた0.2mm以下の微細ひび割れにも十分注入が可能です。

- 豊富な品揃えにより、あらゆるひび割れへの対応が可能です。

- ひび割れの奥部にまで樹脂が行き渡り、コンクリートの密閉化が可能です。

- 注入状況の目視確認が可能です。

- 特殊な機器を必要とせず、取付けが簡単なため、少人数で多量の施工が可能です。

- 現場の状況に応じて、注入器具、注入材を選択できるので、いかなるひび割れ、浮き補修にも対応できます。

- シリンダーには目盛がついており、注入量を管理することができます。

- シリンダーは何度でも着脱でき、追い注入できます。

適用

コンクリート構造物、モルタルのひび割れ補修・補強

他工法との相違

低圧注入工法の加圧方法ではゴム圧や空気圧などが利用されていますが、注入圧が変化して所要の注入ができないこと、さらに複数の注入孔から同時に注入した場合、ひび割れ内部の空気が閉じ込められて、内部に未充填部が残されるという問題点もあります。

施工手順

- 点検・調査

ひび割れ(クラック)の形状・幅・長さ・深さを確認し、工程・順序を決定します。 - 注入材・器具の選定

- 下地処理工

ディスクサンダー等でクラック部分をケレンし、油分があれば、シンナー等で拭き取ります。 - 台座取付位置決定

ひび割れ幅や状況に応じて注入位置を決定します。 - 台座取付工

接着剤は台座の中心穴をふさがないようにドーナツ状に塗布し、台座の中心をクラック線上に合わせて取り付けます。 - シール工

注入材が漏れないようにシール材を塗布します。 - 注入工

注入材が無くなった場合は、再度補充し注入します。 - 養生工

- 撤去工

施工写真

調査状況

注入状況①

注入状況②

関連資料:ダウンロード

- 施工実績一覧(PDF)

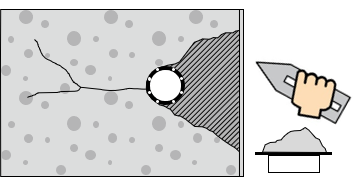

自社工法4

ウォーターガイド工法

<製品:旧NETIS番号 KK-060032-A>

※NETISホームページでの掲載は2014.10.17で終了

工法概要

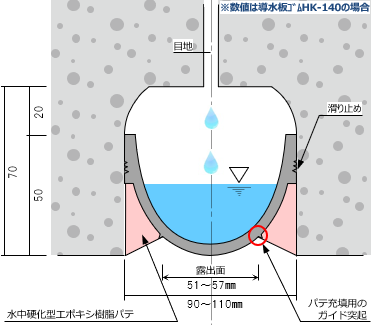

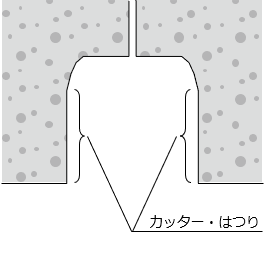

既存のコンクリート構造躯体目地および打継ぎ部などの箇所に溝を作り、伸縮性の良いクロロプレンゴム製ガイド(導水板ゴム)を取り付けた導水工法です。

開発の背景

従来の導水工法は、目地の「ひらき」や「縮み」に対しての追随性は良いものの、「ねじれ」に対する追随性が悪く、耐久性が低いものが多いという問題点がありました。

特徴

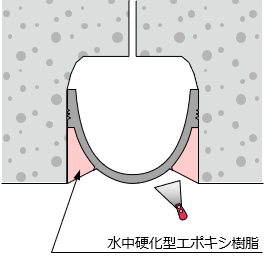

- 完成した導水路断面の水中硬化型パテは「くさび構造」であるため、非常に高い水圧にも耐えられ、耐久性も向上します。

- くさび構造に導水板ゴムを挿入した形状で、「ねじれ」に対しても非常に追随性がよくなっています。

- 暴露面積が少なく、かつ、クロロプレンゴムを用いているため、寒冷地のトンネル内でも凍結の心配がありません。

- 極寒冷地のトンネルで導水内の水が凍結した場合でも、水の氷結による膨張にも十分耐えられます。

- クロロプレンゴムが51~57mm程度露出するため、一筋のラインがトンネル内に走り、美観が良くなります。(※数値は導水板ゴムHK-140の場合)

適用

トンネル

函渠工

地下構造物等の漏水部、目地部、打継部

他工法との相違

面導水工法は、漏水が面状でその量が比較的少ない場合に用いられる導水工法で、防水板を用いる工法と防水シートを用いる工法とに分類できます。

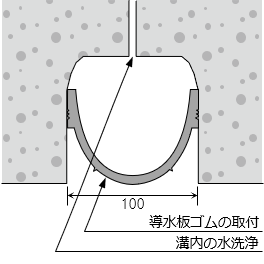

施工手順

- カッター・斫り工

マーキングに沿って幅90~110mm、深さ70~80mmの溝を作ります。溝側面に凸凹ができた場合はケレン等を行い、なめらかな状態に仕上げます。(※数値は導水板ゴムHK-140の場合) - 洗浄工・断面修復工

高圧洗浄機等を用いて溝を水洗いします。斫り取った脆弱部分の断面欠損を修復します。 - 導水板ゴム設置工

導水板ゴム(HK-130、HK-140)をU字に曲げ、溝にセットします。 - エポキシ樹脂パテ充填工

水中硬化型エポキシ樹脂パテ(ジェームスB-007)を、溝と導水板ゴムの間に壺型を形成するように充填します。

①カッター・斫り工

②洗浄工・断面修復工

③導水板ゴム設置工

④エポキシ樹脂パテ充填工

関連資料:ダウンロード

自社工法5

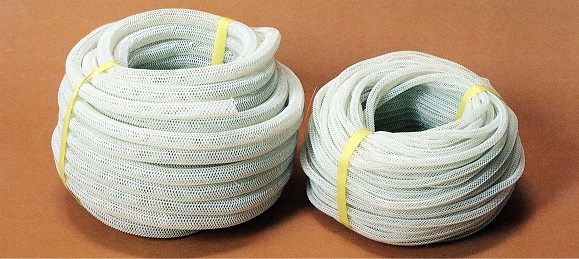

メッシュ導水工法

― 線導水工法 ―

工法概要

漏水を伴うひび割れ等を、漏水箇所に沿って線状に水みちを閉塞せずに排水溝に導く工法です。漏水量が比較的多く、漏水が打継目やひび割れ等に沿って線状に発生している場合で、主に内空断面に余裕のない場合に特に有効です。

開発の背景

従来の導水工法は、複雑な形状のひび割れに対しては導水が困難でした。

特徴

- 製品はホース状であるので、複雑な形状の導水が可能です。

- ホース径の選定により、水量にあった導水ができます。

- 止水せずに導水するので、健全部への影響が少ない。

- 構造躯体表面に溝を作る構造であるので、内空断面に余裕のないトンネル等に特に有効です。

適用

トンネル

函渠工

地下構造物等の漏水部、目地部、打継部

他工法との相違

面導水工法は、漏水が面状でその量が比較的少ない場合に用いられる導水工法で、防水板を用いる工法と防水シートを用いる工法とに分類できます。

施工手順

- カッター・斫り工

チッパー等を用いて、カッターを入れた溝を斫り取ります。高圧洗浄機等を用いて、溝を水洗いします。 - メッシュホース設置工

メッシュホースを溝にセットし、止水セメントで仮止めします。 - 充填・埋戻し工

止水セメントや断面修復材で溝を充填・埋戻します。表面はコテで仕上げます。 - 表面仕上げ工

必要に応じて、表面仕上げ材を塗布します。

関連資料:ダウンロード

問合せ先

| <大阪本社> | 〒573-0091 大阪府枚方市菊丘町9-55 TEL:072-861-5555 FAX:072-861-5522 E-mail:osaka@hork.co.jp |

| <関東支店> | 〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通1-6 ヒタチビル5F TEL:045-222-0050 FAX:045-222-0051 E-mail:kanto@hork.co.jp |